|

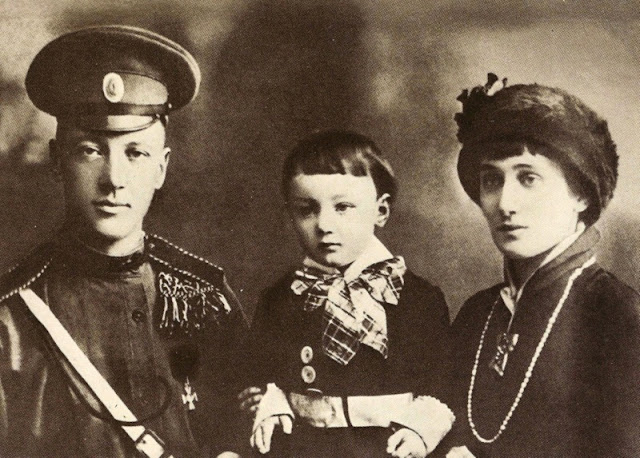

| João da Baiana - foto: acervo Casa do Choro |

- por Marcos Alvito (*)

Este trabalho tem um objetivo modesto. Pretendo analisar uma música de João da Baiana tomada como documento histórico. A minha hipótese é que o filho de Tia Perciliana e neto de escravos batia seu pandeiro contra a República. Ou seja: usou seus sambas para fazer pesadas críticas à perseguição que o regime republicano empreendeu contra a população afro-brasileira do Rio de Janeiro. Até aqui, nenhuma novidade. A minha pequena contribuição reside na metodologia com que me disponho a analisá-lo. A mensagem contida nos sambas tem que ser decifrada para além de sua aparente simplicidade, pois há uma tradição afro-brasileira de ocultamento do significado originária sobretudo do jongo. Vamos direto ao exemplo, Batuque na Cozinha, composto em 1917 (Rocha,1995:87) e gravado em 1968 pelo próprio João da Baiana, então com 81 anos:

Não moro em casa de cômodos,

Não é por ter medo não,

Na cozinha há muita gente,

Sempre tem apelação,

Depois da genial introdução de Pixinguinha, entra João da Baiana com sua voz malemolente, cheia de ginga ancestral e uma fala que decerto relembra os africanos atrapalhados com a língua de Camões (“cômado” ao invés de cômodos). É o Português deliciosamente adocicado, desossado e amolecido de que fala Gilberto Freyre. Nessa primeira estrofe temos o local do episódio, uma casa de cômodos, habitação popular típica, onde se amontoava a população indesejada pelos reformadores republicanos. Da mesma forma que as favelas de hoje, era associada à violência (“Não é por ter medo não”). Para o historiador Oswaldo Porto Rocha: “Não causa surpresa o fato de ocorrerem distúrbios na cozinha que, juntamente com o banheiro, são os dois cômodos mais frequentados na habitação” (Idem:85). Nós vamos tentar ir além desta interpretação “realista”, em que a narrativa parece simplesmente descrever o que acontecia de fato nas casas de cômodo. Isso porque este samba (ou seria maxixe?) é construído na forma de um diálogo, de uma conversa entre um mulato e um comissário de Polícia, em que o primeiro tenta convencer o segundo da sua inocência. Sendo assim, o mulato se apresenta como um homem de coragem mas que não gosta de confusão.

Em seguida vem o refrão que dá título à música:

Batuque na cozinha

Sinhá não quer,

por causa do batuque

eu queimei meu pé, (bis)

Estes versos precisam ser analisados com calma. Como é sabido, o samba tradicional era composto simplesmente de um refrão em torno do qual se improvisava. O refrão funcionava como uma proposta temática (como esta mesa redonda) a partir da qual cada um fazia seu verso na forma de um comentário ou de uma provocação. Sua repetição visava, da mesma forma que as fórmulas homéricas, dar tempo ao compositor para pensar na elaboração dos próximos versos. Isso permitia um comentário crítico sempre renovado acerca das dificuldades vividas pelo grupo e por seus componentes. A tradição oral fazia com que estes refrões fossem transmitidos de geração a geração atravessando séculos. Aqui temos um exemplo perfeito daquilo que Marshall Sahlins (1990) chama de “reavaliação funcional das categorias”, ou seja, de uma transformação histórica da cultura quando realizada na prática. Um breve exemplo servirá para esclarecer melhor o que estamos querendo dizer.

Um dos lundus mais famosos do século XIX chamava-se Lundu de Pai João. De autoria desconhecida, sua letra fazia uma pesada crítica à sociedade branca (Carneiro,1967:289-290). Começa com um lamento do africano que fora arrancado violentamente da sua terra, onde era uma pessoa às vezes importante e que levava uma vida digna, contrastando com a sua condição de escravo na terra de branco:

Quando iô tava na minha tera

Iô chamava capitão

Chega na terra dim baranco

Iô me chama – Pai João

Notar que aqui temos uma fala com “sotaque” africano acentuado, da mesma forma que João da Baiana tentou imitar em Batuque na Cozinha. A segunda e a terceira estrofe tratam da transformação das condições de vida implicadas na passagem de capitão a Pai João:

Quando iô tava na minha terá

Comia mia garinha,

Chega na terra dim baranco

Carne seca com farinha.

Quando iô tava na minha tera

Iô chamava generá,

Chega na terra dim baranco

Pega o cêto vai ganhá.

O pior de tudo, na verdade, era a injustiça, a desigualdade no tratamento, aquilo que o jongo feito para celebrar o fim da escravidão chamava de “mundo torto”:

Dizaforo dim baranco

Nó si póri atura

Tá comendo, tá drumindo.

Manda nego trabaiá.

Baranco dize quando more

Jesucrisso que levou,

E o pretinho quando more

Foi cachaça que matou

(...)

Baranco dize – preto fruta,

Preto fruta co rezão;

Sinhô baranco também fruta

Quando panha casião.

Nosso preto fruta garinha

Fruta saco de fuijão;

Sinhô baranco quando fruta

Fruta prata e patacão.

Nosso preto quando fruta

Vai pará na coreção,

Sinhô baranco quando fruta

Logo sai sinhô barão.”

É claro que esse lundu, ainda hoje extremamente atual, em si mereceria um artigo, mas por ora o que desejamos é chamar atenção para uma de suas estrofes, a que colocamos em negrito acima e a seguir:

Baranco dize quando more

Jesucrisso que levou,

E o pretinho quando more

Foi cachaça que matou

Estes mesmos versos, compostos talvez na primeira metade do século XIX, seriam reaproveitados em Ô, Isaura, um partido-alto de Rubens da Mangueira gravado por Beth Carvalho em 1978 e regravado vinte anos depois no CD “Pérolas do Pagode”:

Todo rico quando morre

Foi porque Jesus levou

Todo pobre quando morre

Foi cachaça que matou

As duas únicas palavras modificadas pelo sambista mangueirense foram baranco, agora transformado em rico e pretinho, agora pobre. Em suma, a boa e velha denúncia, presente em muitos outros sambas, de que no pós-Abolição pouca coisa havia mudado. A tradição dialeticamente se mantém e se transforma quando é aplicada a um novo contexto histórico exatamente da forma que Sahlins propunha. Essa é a chave para entender o refrão da música de João da Baiana. Voltemos a ele:

Batuque na cozinha

Sinhá não quer,

por causa do batuque

eu queimei meu pé, (bis)

Batuque era um termo genérico registrado pelos cronistas desde o século XVIII e que era aplicado a diferentes festas e manifestações afro-brasileiras. Ou seja, lundus, jongo, capoeira, candomblé, tudo era chamado de batuque. Já no século XVIII os batuques eram acusados por uma autoridade judiciária de serem causadores de “brigas, desordens, ferimentos e ainda talvez Mortes, procedimentos estes que são contrários à paz e sossego dos Povos” (Tinhorão, 1988:41). O motivo estaria em uma combinação explosiva de excesso de bebida, mulheres “prostituídas” e com ciúmes dos seus “amásios” (Idem: 40-41).

O que estamos querendo dizer é que há fortes indícios de que o refrão da música de João da Baiana é proveniente da época da escravidão. Sua mãe só não fora escrava porque se beneficiara da Lei do Ventre Livre. Ele conviveu com seus avós que haviam sido escravos e que segundo o próprio João da Baiana eram capazes de falar “em Gêge, Angola e Nagô” (Pixinguinha,1970:51). O contato com outros africanos e descendentes devia ser muito intenso, pois seus avós tinham “uma quitanda de artigos afro-brasileiros no Largo da Sé”. Morando na Cidade Nova, pertinho da Praça Onze, coração daquilo que Heitor dos Prazeres chamou de “África em miniatura”, o menino João, chamado da Baiana pra diferenciá-lo de outros com o mesmo nome, deve ter escutado antigas canções dos escravos e quem sabe até tenha ouvido o Lundu do Pai João alguma vez. É claro que isso é apenas uma suposição.

É importante notar que o jornalista Vagalume, autor de um dos livros mais importantes para a história do samba, acusa João da Baiana de ter ouvido até demais quando criança, a ponto de depois gravar como se fosse composição sua “aquilo que ouviu e aprendeu no tempo de garoto” (Guimarães,1978:94-95). O que ele não entende é que aqui está ocorrendo um processo contínuo de recriação da tradição (Lopes:1992:61-86) em que diversos materiais “folclóricos” estão sendo bricolados para se fundirem em uma nova tradição. Uma boa amostra disso é o samba que João da Baiana “compôs” com Donga e Pixinguinha, Patrão Prenda Seu Gado, que mais parece uma colcha de retalhos formada de provérbios, mas que obviamente tem um sentido próprio:

Ô patrão

Ô patrão

Ô patrão, prenda seu gado

Na lavra tem um ditado

Quem mata gado é jurado

Missa de padra é latim

Rapaz solteiro é letrado

Em vim preso da Bahia

Só porque era namorado

Madame Diê, lalá

Samba ioiô, samba iaiá

Que o dia e vem, doná

Eu bem sei

Eu bem sei

Eu bem sei que fui culpado

De vir preso da Bahia

Só porque fui namorado

Vou tirar meu passaporte

Meu camarote de proa

Eu aqui não vou ficar

Vou-me embora pra Lisboa

Senhorita vai ver, doná

Samba ioiô, samba iaiá

Que o dia e vem, doná

Ô, Joana, ô Maria,

Saruê pra que trabalha

No pescoço da cutia

No pavilhão, da atalaia

Era hoje, era ontem, era donte

Era donte, era ontem, era hoje

Sinhazinha mandou me chamá

Corri quatro cantos

Balão de iaiá

Note-se que em seu depoimento ao MIS, João da Baiana cita Patrão Prenda seu Gado como um exemplo de partido alto, ou seja, de um refrão a partir do qual foi se improvisando (Pixinguinha,1970:54-55). Ou seja, não é uma hipótese tão improvável assim que ele tivesse escutado o refrão de Batuque na Cozinha em uma das inúmeras festas que frequentou desde pequenino, vindo a utilizá-lo anos depois.

Retornemos à letra.

Além de batuque, há também o uso de Sinhá, ou seja, do termo que designa a senhora de escravos, a que não permitia batuque na cozinha. A referência ao grupo de escravos reunido à roda de uma fogueira fica explícita quando se canta “por causa do batuque eu queimei meu pé”. Aqui também pode haver a ideia de que aquele que cantar na cozinha pode se queimar, ou seja, ser punido. A cozinha, já dentro da Casa Grande, não seria lugar próprio para o batuque, da mesma forma que na cidade que se pretendia uma Paris Tropical não ficava bem a manutenção dos “bárbaros costumes africanos”. Isso levou, como todos sabem, à perseguição empreendida pela polícia aos sambas e candomblés que ocorriam na cidade. O próprio João da Baiana, embora trabalhador regular da estiva desde 1910, pela qual se aposentou com 62 anos de idade, sofrera e muito com esse estado de coisas (Pixinguinha,1970:62):

“MIS – Você foi preso alguma vez por fazer samba?

- Então não fui? Sim, fui preso várias vezes por tocar pandeiro. Tenho algumas fotografias em casa, inclusive uma quando eu estava dentro do xadrez com um pandeiro.”

Se esta interpretação estiver correta, o refrão de Batuque na Cozinha aponta na verdade para a secular perseguição aos costumes dos negros no Brasil. Seria uma espécie de retomada do tema do Lundu do Pai João em um novo momento, mas sem jamais deixar de lembrar que a repressão sofrida no presente tinha raízes no passado escravista. Desta perspectiva, os versos da música podem colorir-se de um significado bem mais profundo do que sugerem à primeira vista: a cozinha da primeira estrofe talvez não seja somente a cozinha real existente na casa de cômodos e que vivia superlotada, mas sim a cozinha como lugar simbólico do negro na nossa sociedade, há poucos anos referenciada na famosa frase de um ex-presidente da República: “eu também tenho um pé na cozinha”.

A partir da terceira estrofe, teríamos, da mesma forma que no Lundu do Pai João, uma denúncia da injustiça do tratamento dispensado aos negros pelos brancos, que tudo querem para si:

Então não bula na cumbuca,

Não me espante o rato,

Se o branco tem ciúme,

Que dirá o mulato

Se o branco tem ciúme o mulato tem mais ainda, pois embora ele seja desprezado pela sociedade (“Não me espante o rato”), ele também tem honra, ou seja, defende ainda mais ardor a sua reputação. De início, ele tolera os abusos do branco, que quer para ele todas as mulheres:

Eu fui na cozinha pra ver uma cebola,

O branco com ciúme duma tal crioula,

Deixei a cebola, peguei na batata,

O branco com ciúme duma tal mulata,

Peguei no balaio pra medir a farinha,

O branco com ciúme duma tal branquinha

Aqui há sem dúvida um nível possível de interpretação “realista”, pois sabemos que o Rio de Janeiro de início da República era uma cidade com um desequilíbrio demográfico em termos de gênero: havia muito mais homens do que mulheres. E havia ressentimentos e conflitos gerados pelas disputas amorosas multiplicadas por esta situação de “falta de mulheres”. Acho, porém, que o episódio ocorrido “na cozinha” apenas exemplifica uma tendência geral por parte dos brancos em monopolizarem para si tudo “do bom e do melhor”, deixando para o negro somente os “restos”. Há uma outra música de João da Baiana que gira exatamente em torno desse problema, Cabide de Molambo:

Meu Deus, eu ando

com o sapato furado

tenho a mania

de andar engravatado

e minha cama

é um pedaço de esteira

e é uma lata velha

que me serve de cadeira

Meu Deus, meu Deus...

Minha camisa

foi encontrada na praia

e a gravata foi achada

na ilha de Sapucaia

meu terno branco

parece casca de alho

foi a deixa de um cadáver

do acidente de trabalho

Meu Deus, meu Deus...

O meu chapéu

foi de um pobre surdo e mudo

as botinas foi de um velho

da revolta de Canudos.

Quando eu saio a passeio

as damas ficam falando

- trabalhei tanto na vida

pro malandro estar gozando

Meu Deus, meu Deus...

A refeição

é que é interessante

na tendinha do Tinoco

no pedir eu sou constante

e o português

meu amigo sem orgulho

me sacode o caldo grosso

carregado no entulho.

Na Revolta da Vacina, segundo a interpretação de José Murilo de Carvalho, o povo reagira violentamente ao ser atingida “a honra do chefe de família”, consubstanciada na ameaça à “virtude da mulher e da esposa” e à “inviolabilidade do lar” (Carvalho,1989:136). Da mesma forma, o mulato da música apela “pra desarmonia” quando este limite é ultrapassado (“Não bula na cumbuca”):

Eu voltei na cozinha, pra tomar um café,

O malandro tá com olho na minha mulher,

Mas comigo eu apelei pra desarmonia,

E fomos direto prá Delegacia,

Imediatamente entra em cena a polícia, que desde a sua criação ostentava uma “opção preferencial pelos pobres”, sobretudo os de pele mais escura, culpados até prova em contrário:

Seu Comissário foi dizendo com altivez

É da casa de cômodos da tal Inês,

Revista os dois, bota no xadrez

Malandro comigo não tem vez

O cidadão que está sendo preso ao defender a sua honra ironiza a forma de agir do Comissário, cuja arrogância é traduzida por “altivez” e que não se interessa em ouvir depoimentos ou investigar o que ocorrera, pois se são da casa de cômodos são malandros e se são malandros devem ser presos. Como que para lembrar o quanto essa história é antiga, aqui João da Baiana canta novamente o refrão:

Batuque na cozinha,

Sinhá não quer,

por causa do batuque

eu queimei meu pé, (bis)

Percebendo que “Seu Comissário” era um osso duro de roer, entra em cena a capacidade de argumentar tão característica daqueles que vivem sob vigilância e repressão constante:

Mas, Seu Comissário, eu estou com a razão,

Eu não moro na casa de habitação

Eu fui apanhar meu violão,

Que estava empenhado com o Salomão

Jogando na casa do adversário, em terra de branco, o mulato não “bate de frente” e sim apela para a lógica da própria autoridade policial ao aceitar a idéia de que a casa de cômodos fosse realmente perigosa (lembrar da primeira estrofe: “Não moro em casa de cômodos/ Não é por ter medo não”) e de que ele lá não morava para evitar confusão (novamente a primeira estrofe: “Sempre tem apelação”), se dizendo cidadão ordeiro. Aliás, a alegação de estar “com a razão” e de não merecer ser preso também ocorre em outra música, batizada de Malandro Pasteleiro. Nesta o domínio da arte “sofística” por parte do malandro, fica hilariamente explicitado:

Prende o homem, ele não quer me pagar,

comeu bife com batatas, ovos com petit pois, Seu guarda!

Prende o homem, ele não quer me pagar,

comeu bife com batatas, ovos com petit pois,

Ô, Seu Guarda, não me prende, porque eu estou com a razão,

se eu pedisse antes fiado, não me davam a refeição,

eu vivo desempregado,

sem um níquel pro café,

por isso comi primeiro,pagarei quando puder,

Se Deus quiser...

Respeitando a Lei Seca, eu comi, mas não bebi,

quando eu tenho que dar o DEVO, não tomo nem Parati

não acho grande motivo pra me botar no xadrez

por que não tenho dinheiro, pra pagar o Português,

por essa vez...”

Na letra da música acima citada, o dono do botequim pede ao “guarda” que prenda o homem que acabou de papar uma lauta refeição para depois se dizer sem dinheiro. O malandro dá uma aula de argumentação, primeiro alegando que estava de boa-fé, mas por motivos práticos não pediu fiado (“Se eu pedisse antes fiado, não me davam a refeição”). Diz estar sem emprego e sem dinheiro ao menos para um café e aduz como prova de inocência o fato de não ter tomado “nem Parati”, o que ele, homem de princípios, cidadão respeitador da “Lei Seca”, nunca fazia quando tinha que “dar o Devo” ao português, que não devia perder as esperanças porque ele pagaria quando pudesse e “Se Deus quiser”.

Em ambas as músicas, João da Baiana dá a entender que o protagonista da história é um “malandro”. É certo que para escapara da prisão, na última estrofe o mulato faz uma oposição entre ele, cidadão a quem haviam faltado com o respeito e que pagaria a fiança com satisfação e o malandrão que havia olhado para a sua mulher:

Eu pago a fiança com satisfação

Mas não me bota no xadrez com esse malandrão,

Que faltou com o respeito a um cidadão,

Que é paraíba do Norte, Maranhão

Mas se lembrarmos da estrofe anterior, ele “dá bandeira” no verso em que diz ter ido buscar seu violão – o que dá a entender que ele era sambista... Isso era decerto proposital, pois na verdade João da Baiana já tinha dado a sua versão para o que seria a malandragem em Quando a Polícia chegar, um samba feito em 1915, dois anos antes de Batuque na Cozinha:

Se é de mim, podem falar

Se é de mim, podem falar

Meu amor não tem dinheiro

não vai roubar pra me dar (bis)

Quando a polícia vier e souber

quem paga casa pro homem é mulher (bis)

No tempo que ele podia

Me tratava muito bem

Hoje está desempregado

Não me dá porque não tem.

Quando a polícia vier e souber

quem paga casa pro homem é mulher (bis)

Quando eu estava mal de vida

Ele foi meu camarada

Hoje dou casa, comida

Dinheiro e roupa lavada

Quando a polícia vier e souber

quem paga casa pro homem é mulher (bis)

|

| João da Baiana - foto: acervo Casa do Choro |

Não resisto a uma última possibilidade de interpretação: se a querela ocorrida na casa de cômodos é entre um mulato e um branco, ao fim e ao cabo não estaria a música chamando o branco de malandrão (da mesma forma que no Lundu do Pai João) e dizendo que este sim é que deveria ir preso?

Para concluir, podemos dizer que tentamos empreender uma leitura-audição de Batuque na Cozinha e de outras músicas de João da Baiana como um contra-discurso, disfarçado em uma bem-humorada crônica do cotidiano das classes populares. Esperamos também ter mostrado que se faz necessário “levar a sério” as letras destes sambas, ao menos ensaiar aquilo Geertz chamava de “descrição densa” (Geertz,1973), interpretando-os como parte de uma tradição oral secular continuamente reapropriada para dar conta dos novos (e velhos) desafios enfrentados pela população negra e pobre. Só assim daremos conta daquilo que a organizadora desta mesa chamou de “formas simbólicas de transgressão”.

Nas palavras do saudoso Oswaldo Porto Rocha, pioneiro na utilização da música popular como fonte histórica, “a história da música popular se confunde com a história daquilo que chamamos de ‘outra cidade’.” (Rocha, 1995:77).

-----

BIBLIOGRAFIA

ALENCAR, Edigar de.. O Carnaval carioca através da música. Rio de Janeiro:Brasília, Francisco Alves:INL.5ª ed., 1985.

ALVITO, Marcos. “Com tanto pau no mato... notas para uma dialética da carioquice”. CD-Rom do: II Seminário Cultura Popular, Patrimônio Imaterial e Cidades, Manaus:UFAM, 2008.

ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro: Petrópolis, Vozes, 1988, p. 1808-1822.

CARVALHO, José Murilo de.. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.

CABRAL, Sérgio. Pixinguinha: vida e obra. Rio de Janeiro, Editora Lidador, 1980.

CACCIATORE, Olga G.. Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros. Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária:SEEC/RJ, 1977.

CARNEIRO, Edison. Antologia do negro Brasileiro. Rio de Janeiro, Tecnoprint, 1967.

EFEGÊ, Jota. Figuras e coisas da música popular brasileira. Volume 1. Rio de Janeiro, Edição Funarte, 1978.

EFEGÊ, Jota. Meninos, eu vi . Rio de Janeiro, Funarte, 1985.

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala – Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora. 18ª ed., 1977.

GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures: selected essays. New York, Basic, 1973. Books.

GUIMARÃES, Francisco (Vagalume). Na Roda do Samba. Rio de Janeiro, Funarte.2ª ed., 1978.

KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo, Companhia das Letras, 2000.

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas, Papirus, 1989.

LOPES, Nei. O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical: partido-alto, calango, chula e outras cantorias. Rio de Janeiro, Pallas, 1992.

LOPES, Nei. Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1995.

LOPES, Nei. Sambeabá: o samba que não se aprende na escola. Rio de Janeiro, Casa da Palavra:Folha Seca, 2003.

MARIZ, Vasco. A Canção brasileira: erudita, folclórica, popular. Rio de Janeiro:Brasília, Civilização Brasileira:INL.3ª ed., 1977.

MONTES, Maria Lúcia Aparecida. "O erudito e o popular, ou escolas de samba: a estética negra de um espetáculo de massa." Revista USP 32: 6-25, 1996/1997.

MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de cultura.2ª ed., 1995.

PIXINGUINHA. Pixinguinha. Rio de Janeiro, UERJ, 1997.

PIXINGUINHA, BAIANA, João da e DONGA.. As vozes desassombradas do Museu. Rio de Janeiro, Museu da Imagem e do Som, 1970.

ROCHA, Oswaldo Porto. A Era das Demolições. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. 2ª ed., 1995.

SANDRONI, Carlos. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933). Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor:Editora da UFRJ, 2001.

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1990.

SILVA, Eduardo. Dom Obá II, o Príncipe do Povo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

SILVA, Marília Teixeira Barbosa da; OLIVEIRA FILHO,Arthur L. de.. Silas de Oliveira: do jongo ao samba-enredo. Rio de Janeiro, Funarte, 1981.

SLENES, Robert N.. “’Eu venho de muito longe, eu venho cavando’: jongueiros cumba na senzala centro-africana”. In: LARA, Silvia Hunold e PACHECO,Gustavo (Orgs.) Memória do Jongo: as gravações Históricas de Stanley J. Stein. Rio de Janeiro:Folha Seca; Campinas, SP: CECULT. p. 109-156, 2007.

SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro, Mauad. 3ª ed., 1998.

SOIHET, Rachel. A subversão pelo riso: estudos sobre o carnaval carioca da Belle Époque ao tempo de Vargas. Rio de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998.

TINHORÃO, José Ramos. Os sons dos negros no Brasil (cantos, danças, folguedos: origens). São Paulo:Art Editora, 1988.

VELLOSO, Mônica Pimenta. "As tias baianas tomam conta do 'pedaço': espaço e identidade cultural no Rio de Janeiro". Estudos Históricos , 3(6): 207-228, 1990.

Sítios eletrônicos consultados

:: Fundaj - base de dados. (acessado às 13:51 de 27/7/2009).

:: CliqueMusic (acessado 27.6.2016).

:: Dicionário Cravo Albin de Música Popular - verbete João da Bahiana (acessado em 27.6.2016).

:: Agenda do Samba-Choro - João da Baiana. (acessado às 12:54 de 26/7/2009).

-----

SOBRE O AUTOR

(*) Marcos Alvito Pereira de Souza - Doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP)

:: Área de atuação: Cultura Popular Carioca/ História das Favelas/ História e Antropologia

:: Professor na Universidade Federal Fluminense (UFF)

:: Currículo Lattes: ALVITO, Marcos. (acessado em 27.6.2016).

:: Blogue Marcos Alvito. (acessado em 27.6.2016).

|

| João da Baiana - foto (...) |

© Direitos reservados ao autor

© Edição e organização: Elfi Kürten Fenske

=== === ===

Como citar:

ALVITO, Marcos. Um pandeiro contra a República: João da Baiana batucando na cozinha. Templo Cultural Delfos, junho/2016. Disponível no link. (acessado em .../.../...).

____

ALVITO, Marcos. Um pandeiro contra a República: João da Baiana batucando na cozinha. Templo Cultural Delfos, junho/2016. Disponível no link. (acessado em .../.../...).

____

.png)